Par Julien LARIVE: Vice Président Plaidoyer, Sophie CHEVALIER : Déléguée Enseignement Supérieur et Recherche et Eva GUYOT : Déléguée Alimentation Durable

Donner à la jeunesse les moyens d’agir

Une génération prête à s’engager, mais entravée par la précarité

Partout en France, la jeunesse fait bouger les lignes. Elle s’engage, invente, interpelle et expérimente des solutions concrètes pour répondre à l’urgence écologique et sociale. Loin de l’image d’une génération désabusée, plusieurs études récentes dressent le portrait d’une jeunesse déterminée. Selon le dernier baromètre de la DJEPVA (2024)[1], sept jeunes sur dix se disent confiant·es dans leur avenir et trois sur dix consacrent régulièrement du temps bénévole à une association. La Consultation Nationale Étudiante (CNE) 2023, menée par le RESES, révèle quant à elle que 74 % des étudiant·es croient au pouvoir de la mobilisation face au changement climatique et que près d’un·e sur deux souhaite développer un projet étudiant en lien avec l’écologie.

Ces données confirment un constat largement partagé : l’engagement étudiant constitue aujourd’hui l’un des moteurs essentiels de la transition écologique et citoyenne. À travers leurs associations, leurs mobilisations et leurs modes de vie, les jeunesses expriment une véritable volonté d’agir et la traduisent concrètement sur le terrain.

Mais cette énergie se heurte à des obstacles persistants : la précarité économique ainsi que le manque de temps et de reconnaissance freinent considérablement la capacité d’action des étudiant·es. Quatre jeunes sur dix travaillent en parallèle de leurs études (un·e sur deux parmi les boursier·ères)[2], et un·e étudiant·e sur deux identifie le manque de temps comme principal frein à l’engagement (CNE, 2023). Dans ce contexte, le bénévolat, même porteur de sens, devient un luxe.

Cette situation n’est pas anodine : elle conditionne la possibilité de participer à la vie collective, d’agir pour l’écologie et la solidarité ou de s’impliquer dans un projet associatif. L’engagement nécessite des conditions de vie dignes et un cadre institutionnel propice.

Quels leviers pour amplifier l’engagement étudiant ?

Reconnaître et valoriser l’engagement dans les cursus

L’engagement étudiant permet d’acquérir des compétences essentielles : travail en équipe, gestion de projet, communication, créativité, sens critique. Ces savoir-faire, directement transférables au monde professionnel, doivent être reconnus à leur juste valeur au sein des parcours académiques.

Pourtant, cette reconnaissance reste encore partielle et inégale. Favoriser l’engagement étudiant, c’est aussi lui donner une place légitime dans les cursus. L’implication des étudiant·es dans des associations ou des actions citoyennes demeure trop rarement prise en compte comme un véritable apprentissage. L’enquête nationale de la Conférence des Grandes Écoles (CGE, 2025) confirme cette reconnaissance encore incomplète. Seuls 38 % des établissements supérieurs attribuent des crédits ECTS, et 13 % délivrent une attestation officielle pour valoriser l’engagement étudiant. De plus, les formes de reconnaissance varient fortement d’une école à l’autre et rendent le dispositif peu lisible pour les étudiant·es comme pour les employeurs.

Il est donc urgent de valoriser les compétences développées et de créer un référentiel commun garantissant équité, transparence et reconnaissance nationale. Plusieurs outils existent déjà, mais restent sous-utilisés :

- Les crédits ECTS ou unités d’enseignement dédiées à l’engagement associatif ;

- Le Compte Engagement Citoyen (CEC), qui permet d’acquérir des droits à la formation en déclarant son engagement bénévole ;

- La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), accessible dès un an d’engagement bénévole.

Pour être pleinement efficaces, ces dispositifs doivent être mieux connus, harmonisés et accompagnés institutionnellement.

Soutenir matériellement et socialement l’engagement

Mais reconnaître ne suffit pas : encore faut-il donner à chacun·e les moyens de s’engager. Comme rappelé précédemment, l’engagement étudiant ne repose pas uniquement sur la bonne volonté ; il exige un socle matériel et social solide. L’engagement ne peut pas être un privilège réservé à celles et ceux qui en ont les moyens. C’est une question d’équité démocratique : donner à chacun·e la possibilité d’agir, quel que soit son milieu social.

Cela implique une revalorisation des aides étudiantes, une lutte renforcée contre la précarité, et la mise à disposition de moyens concrets pour soutenir les initiatives : locaux, subventions, accompagnement, ou temps dédié à la vie associative.

Dans cette perspective, les établissements peuvent jouer un rôle clé en proposant des formations à la gestion de projet ou à la gouvernance associative et en soutenant la mise en réseau des associations étudiantes. Cela constituerait un signal fort, à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement. Le RESES agit déjà dans ce sens à travers ses outils, formations et espaces de coopération.

Impliquer les étudiant·es directement dans les décisions

La participation des associations étudiantes aux instances de gouvernance demeure souvent réduite ou informelle, alors qu’elles jouent un rôle fondamental dans l’animation des campus et dans l’intégration des enjeux écologiques et solidaires dans les parcours étudiants. L’engagement étudiant passe aussi par une participation active à la vie démocratique des établissements. Intégrer les associations étudiantes au sein des instances décisionnelles des écoles et universités permettrait d’assurer une meilleure reconnaissance du travail associatif et de rendre les stratégies de transition des établissements plus représentatives des attentes étudiantes.

Faire de l’engagement un droit, pas une exception

Les jeunes ne demandent pas qu’on leur donne la parole : iels la prennent déjà. Ce qu’ils attendent aujourd’hui, c’est qu’on leur donne les moyens d’agir durablement. Former, accompagner et valoriser l’engagement étudiant, c’est reconnaître que la jeunesse n’est pas seulement l’avenir de la société, mais sa force vive présente. C’est investir dans une génération qui fait déjà la preuve de sa capacité à inventer un monde plus écologique, plus solidaire et plus démocratique. Donner à cette génération les outils, la reconnaissance et les ressources dont elle a besoin, c’est offrir à la société tout entière la possibilité de réussir sa transition.

Plus d’informations sur notre site internet

Le monde étudiant est une force essentielle pour construire demain !

[1] Millot, C., Nedjar Calvet, S., Charruault, A. (2024). État d’esprit et engagement des jeunes en 2024 : Résultats du baromètre DJEPVA sur la jeunesse. INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire).

[2] F. Belghith, F., Bugeja, F., Couto, M.-P., Ferry, O., Patros, T. (2023). Repères conditions de vie – 2023. Observatoire de la vie étudiante (OVE).

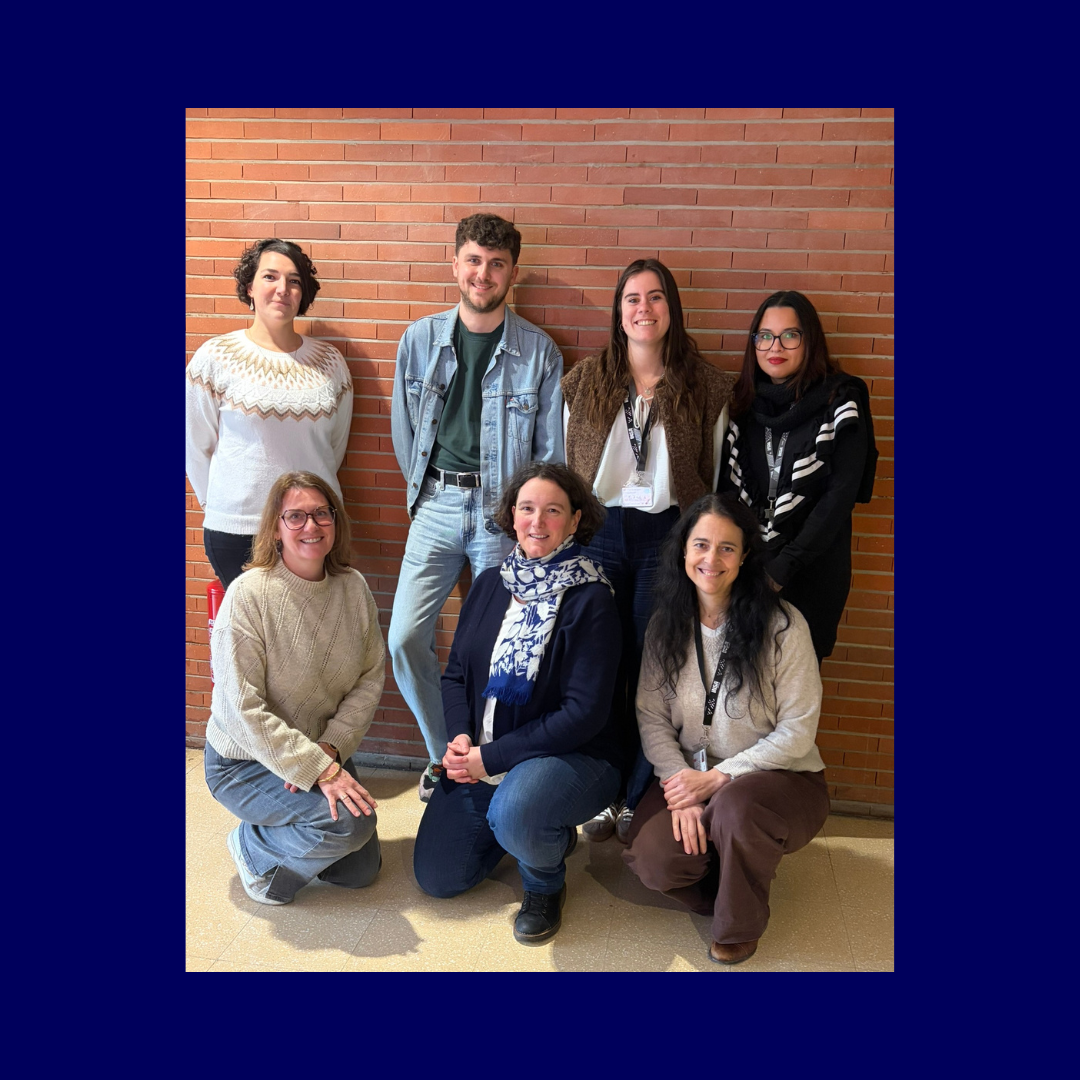

A propos du RESES

Le RESES (Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire) est un réseau national qui regroupe plus de 150 associations étudiantes engagées sur les enjeux de transition écologique et de solidarité. Depuis 18 ans, nous œuvrons à faire du monde étudiant un accélérateur des transitions en lui donnant les clés nécessaires pour construire une société écologique et solidaire. Nous défendons une vision de l'écologie systémique et ambitieuse, indissociable des impératifs d’équité et de justice sociale, respectueuse du vivant, des individu·es, et des limites planétaires.

Nos actions se déclinent autour de trois grands axes :

- Engager et mettre en réseau les acteur·rices du monde étudiant. La mission historique du RESES est d’engager et mettre en réseau le monde étudiant autour des enjeux de transition. Pour cela, nous proposons des temps forts de mobilisation et des évènements de réseau pour engager le monde étudiant tout au long de l’année universitaire, et créer des dynamiques collectives.

- Encapaciter les étudiant·es à être porteur·ses de changements. Nous accompagnons les associations étudiantes en leur fournissant les ressources, formations, outils et compétences nécessaires pour devenir actrices du changement sur leurs campus. Cet accompagnement couvre de multiples thématiques : alimentation durable, événementiel responsable, plaidoyer, communication responsable, etc.

- Porter les voix des étudiant·es et de notre réseau. En tant que tête de réseau associatif, nous portons la voix des associations étudiantes auprès des institutions de l'enseignement supérieur ainsi que dans les espaces politiques et médiatiques. Tous les trois ans, notre Consultation Nationale Étudiante (CNE), la plus vaste enquête consacrée aux enjeux écologiques dans le monde étudiant, dresse un état des lieux des attentes et priorités des jeunes. Véritable outil de plaidoyer, elle permet de faire entendre la voix des étudiant·es auprès des décideurs publics et des établissements.